寺院や神社にある玉ねぎの形

寺院や神社でみかける玉ねぎの形

これらは擬宝珠(ぎぼうしゅ又はぎぼし)と呼ばれています。

擬宝珠(ぎぼうしゅ)の由来は主に2つあるそうで、

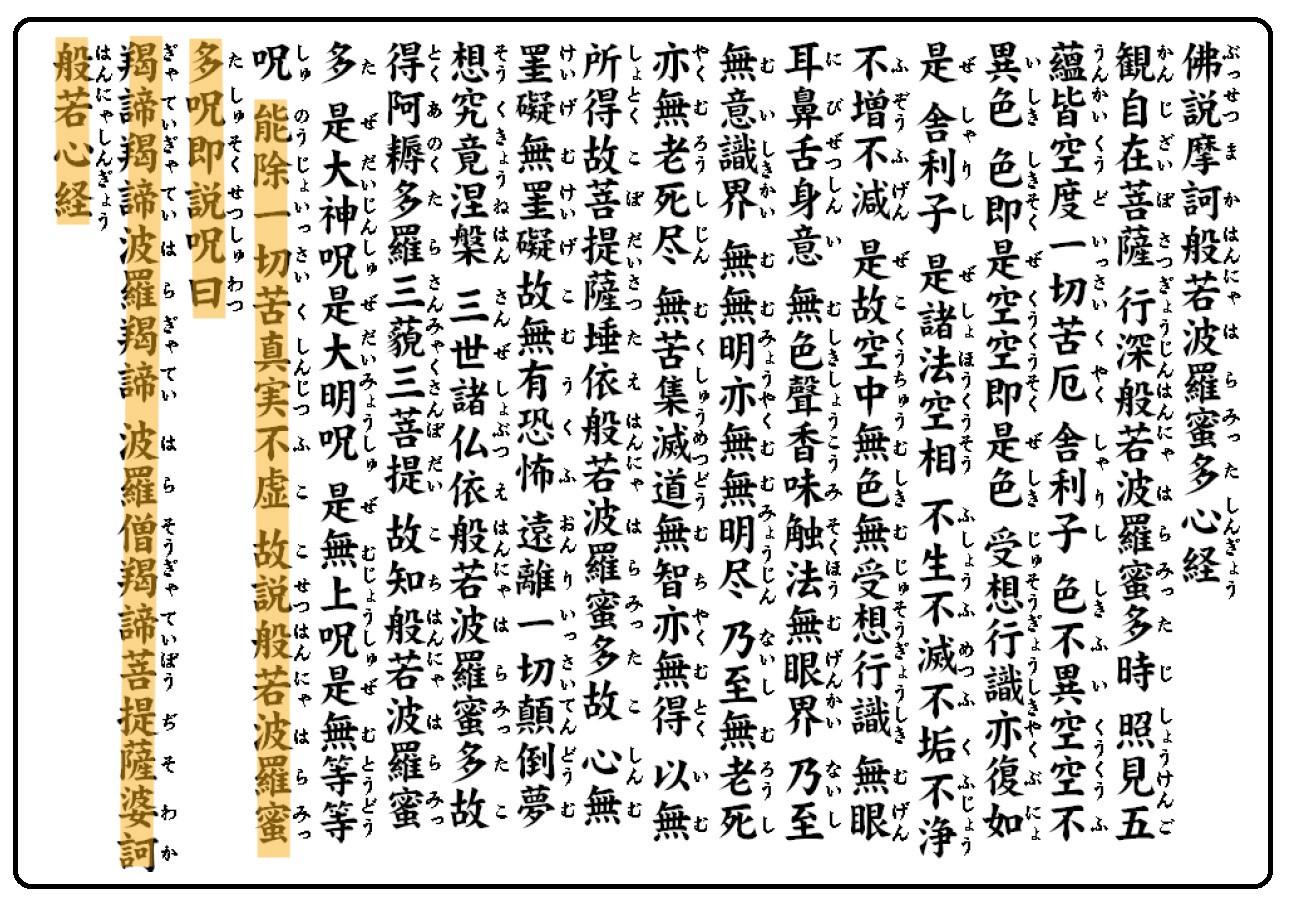

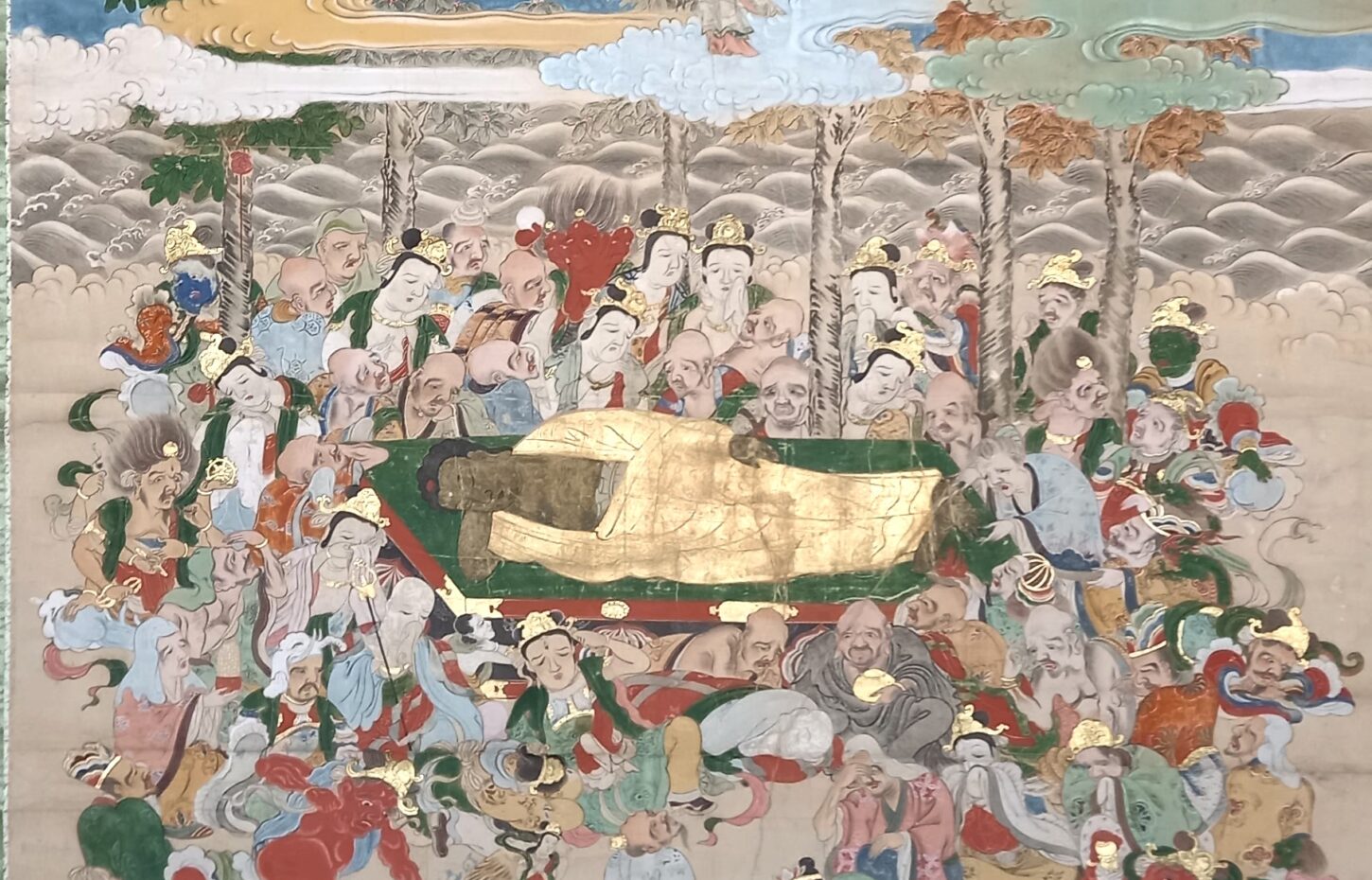

1つは、仏教における宝珠(ほうじゅ)を擬しているという説、

1つはネギの花を模して作ったという説です。

宝珠(ほうじゅ)は、

宝物を出す

病気を治す

毒蛇を消す

にごり水を浄化する

災いを防ぐ など、あらゆる願いを叶えると言われる不思議な珠(たま)といわれています。

仏教の言葉で、願いごとがすべて聞き入れられるというふしぎな宝の珠(たま)の意味で、

民衆の願いを成就してくれる仏の徳の象徴であります。

お地蔵様も宝珠を持っております。

では、もう1つの説、なぜネギの花を模して作ったのでしょうか?

ネギの独特の臭いが魔よけになると信じられていて、その力にあやかるために使われるようになったようです。

また、擬宝珠(ぎぼうしゅ)は装飾としてだけでなく、頂部を腐食から守る役割ももっています。

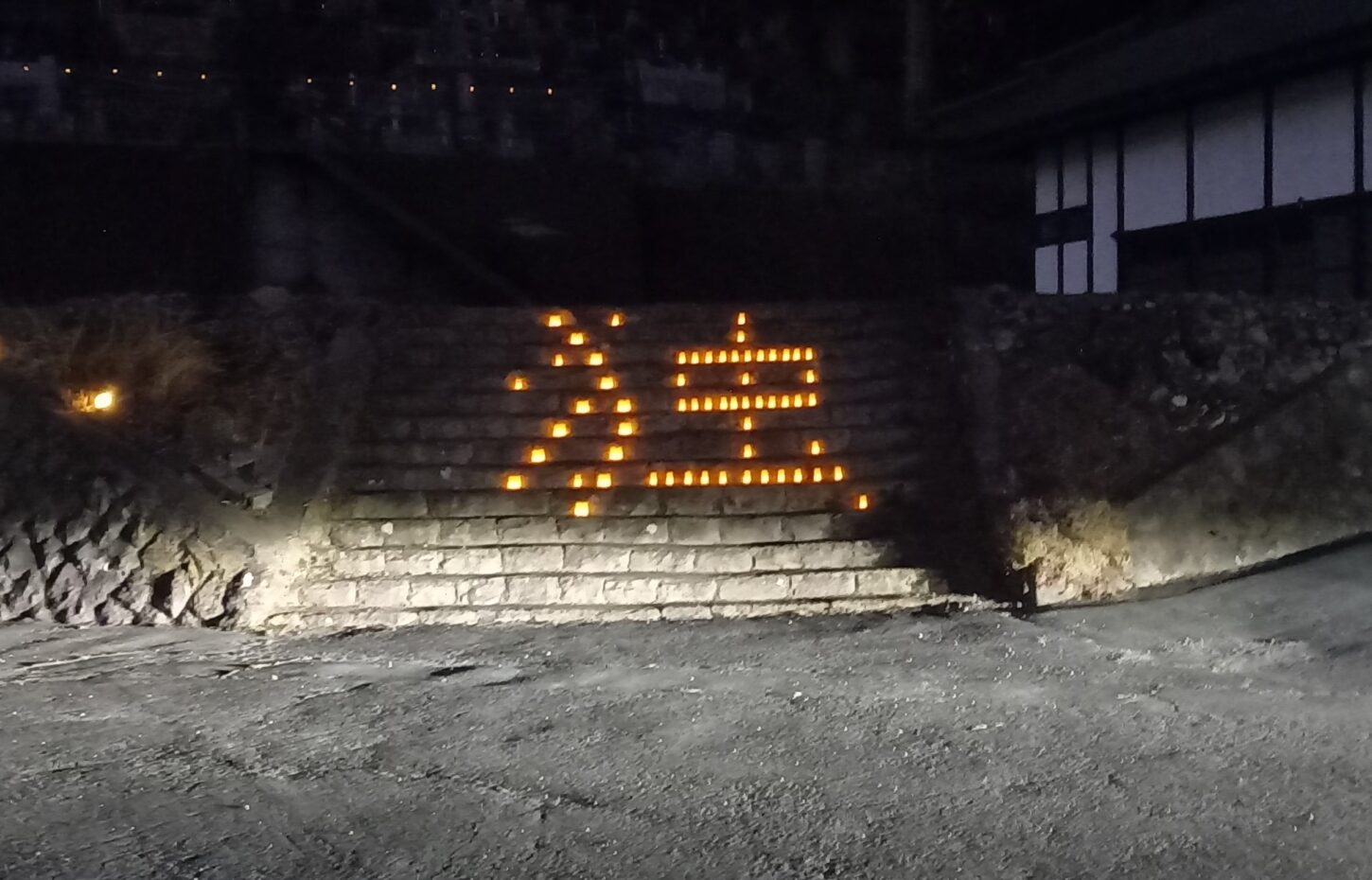

玉ねぎの形をした擬宝珠(ぎぼうしゅ)

なんだか癒やされませんか?

是非、身近にある擬宝珠(ぎぼうしゅ)探してみてください!

この記事へのコメントはありません。