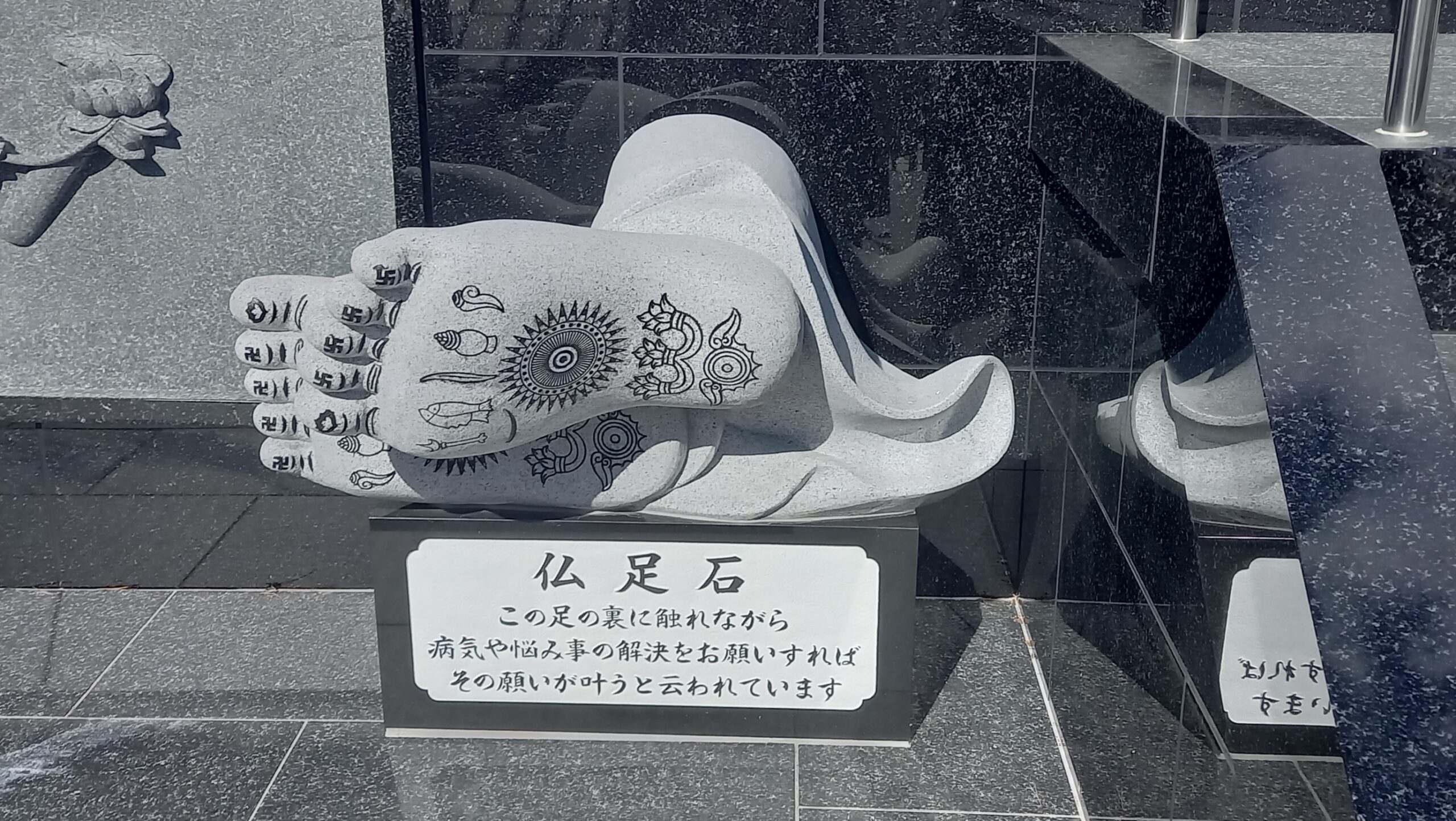

仏足石(ぶっそくせき)

仏足石(ぶっそくせき)というものがあります。

これはお釈迦様の足跡を宗教的に装飾したものでお寺の境内にあったり、祀られていたりするものです。

仏足石は古代インドでは仏像に先立ち崇拝の対象にされておりました。

お釈迦様がお亡くなりになられ、約500年の間は、お釈迦様を直接表す像 仏像 は造られることはありませんでした。

その代わり法輪(ほうりん) 傘蓋(さんがい) 菩提樹(ぼだいじゅ) そして仏足石等がお釈迦様を象徴するものとして、 礼拝の対象となりました。

宗教的に装飾された模様にはそれぞれ意味が込められています。

指のところにあるのは、卍(マンジ)です。

吉祥を意味する卍を花に見立てた模様とされています

卍は 吉祥、光、慈悲 を表しています。光が降り注ぐような慈悲をお釈迦様はお持ちであることを表しています。

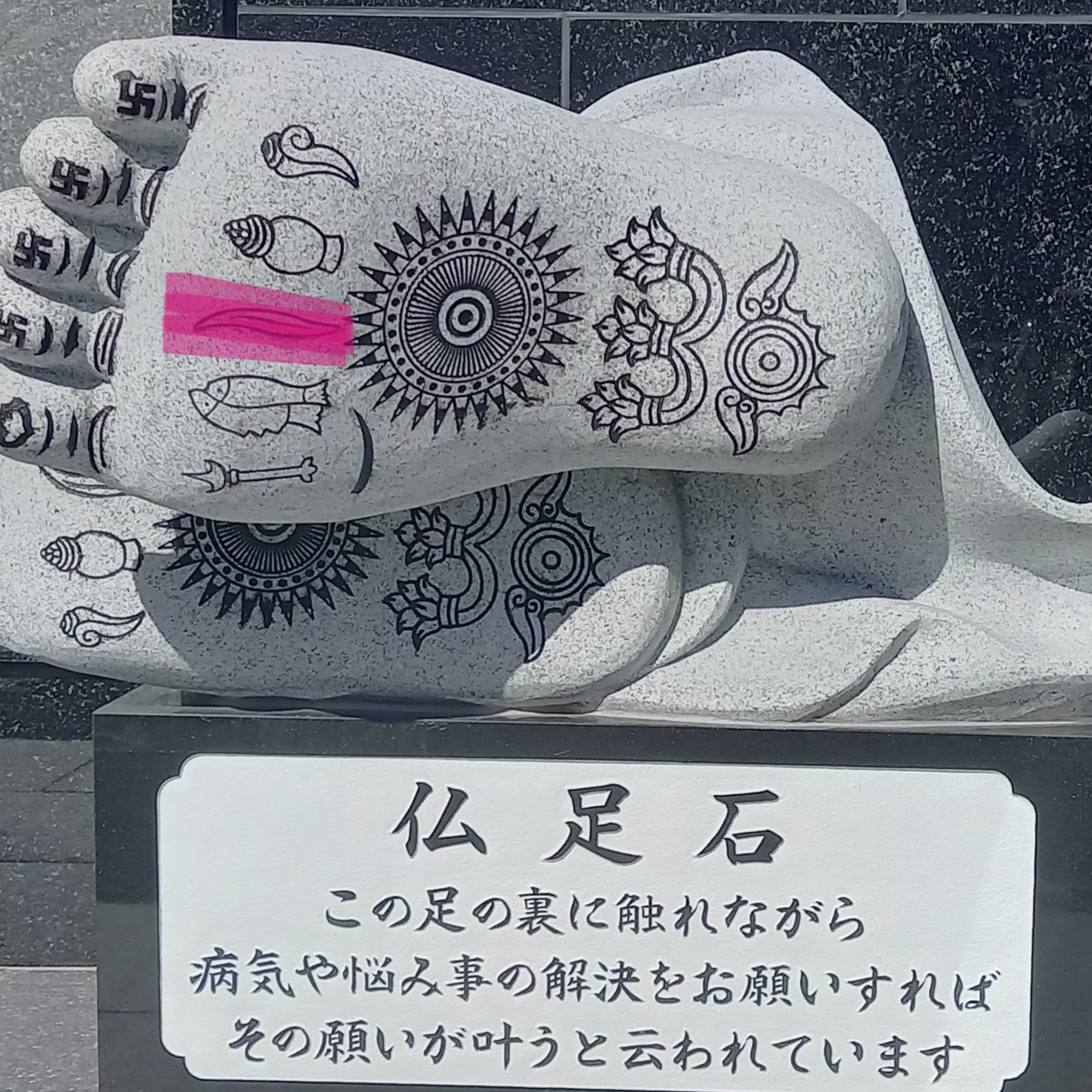

親指にだけ、炎のような絵があります。

これは月王相(げつおうそう) 燃える月 とも言われ、悟りの灯火が消えない意味があるとされています。

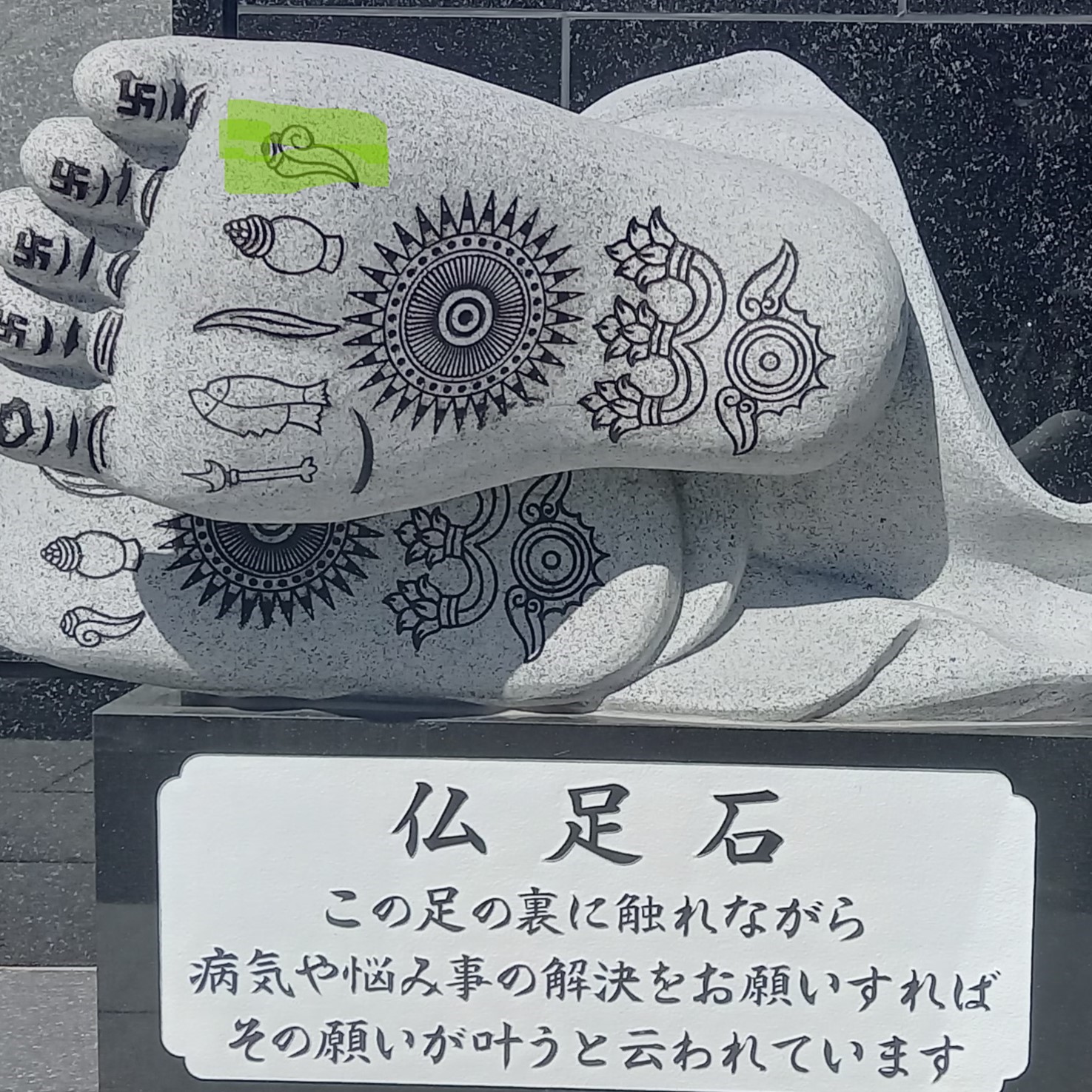

親指の下にあるのは、宝剣です。

金剛杵相(こんごうしょそう)といい、煩悩を破る武器を表します。

お釈迦様の教えは 煩悩を滅ぼして安らぎの境地に導く ことを示します。

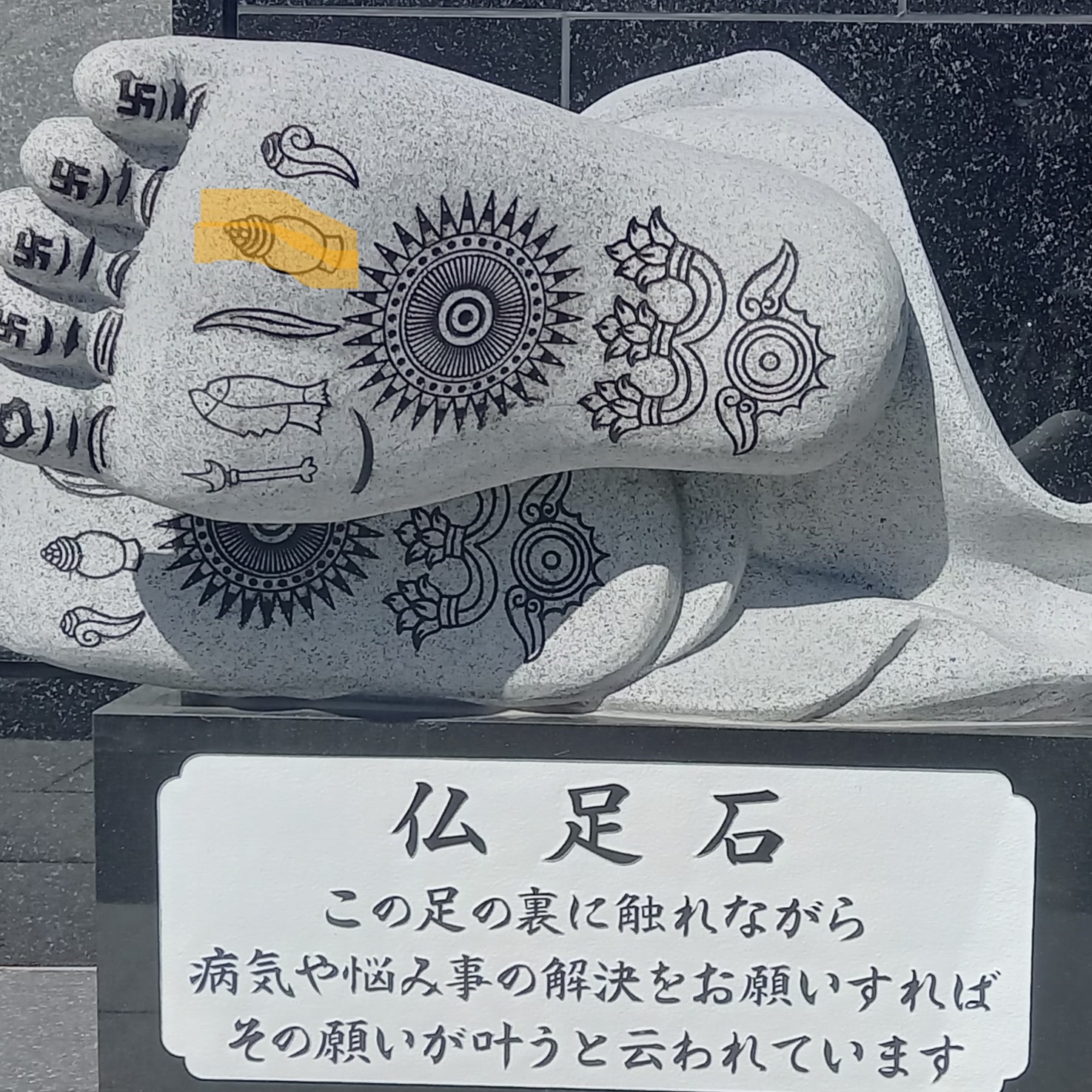

人差し指の付け根にあるのは双魚(そうぎょ)です。

なぜ、魚がいるのかと不思議に思われますが、何億年前から海の中の魚だけが生き残っているところから魚は不滅の生命力があるとされたのです。

また、魚は目を閉じないので、精進を示し、悟りを目覚めさせる 意味があるとされています。

中指の下に 縦の線 があります。

通身と言い、全身を貫く六神通(ろくじんつう)を示します。

六神通(ろくじんつう)とは6種の超人的な能力のことで、お釈迦様は時に、不思議な力を現して私たちを救ってくださいます。

薬指の下にあるのは瓶(びん)です。

瓶には汚れのない水が入っていて、蓮華(れんげ)が入っています。

宝瓶相(ほうびょうそう)といい、煩悩を鎮め、悟りを授ける意味があるとされています。

小指の下にあるのは螺王相(らおうそう)、法螺貝(ほらがい)のことです。

ほら貝は小さな口から、ぷっと吹いたら、わあっと音が広がっていきます。

つまり、お釈迦様が説法をすれば、その教えが広がり、すべての災いと罪が消滅していくことを表しています。

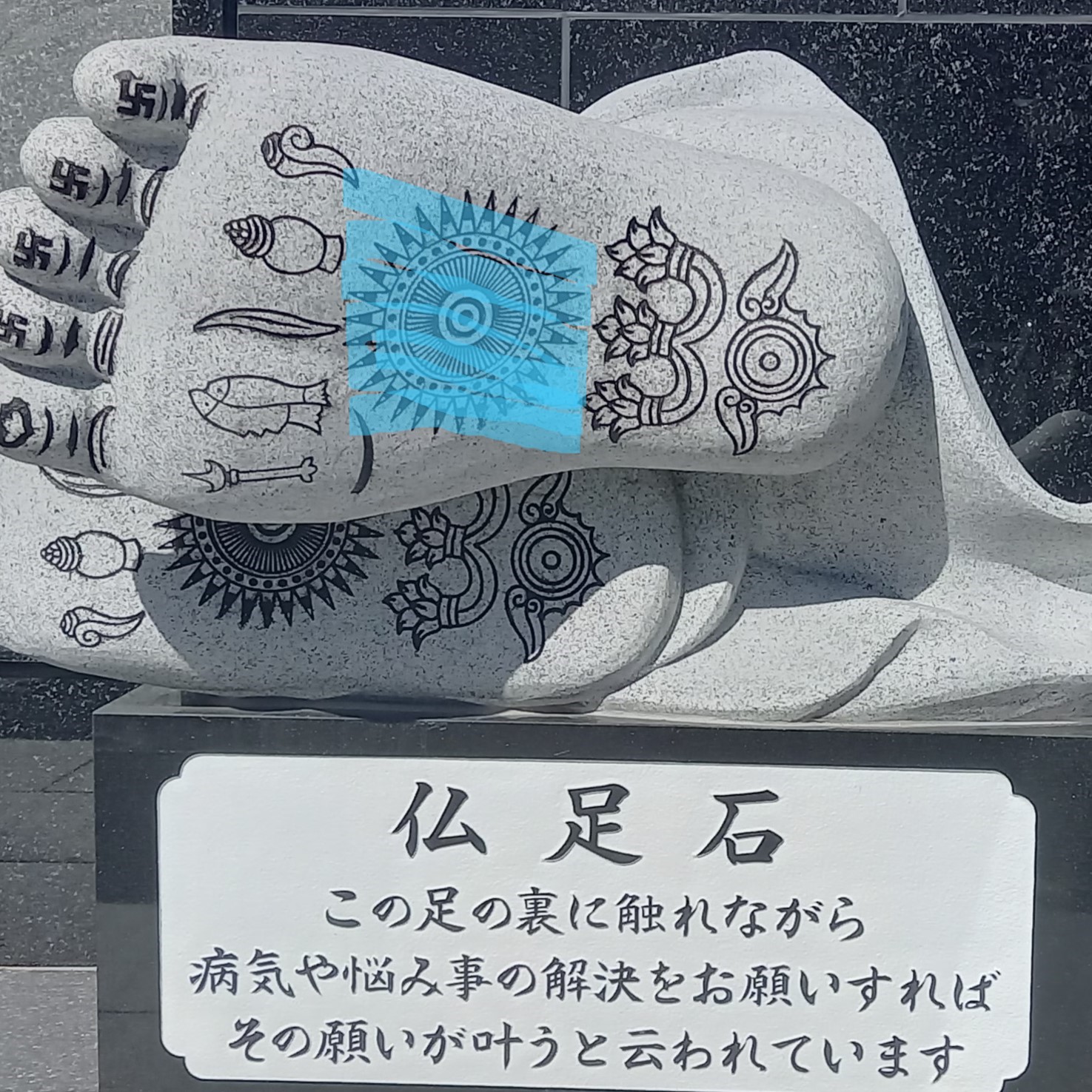

中央の大きな車輪、これは千輻輪相(せんぷくりんそう)といいます。

仏法が世界中に広まる印であり、太陽の光りのように、仏の教えが永遠に広がる意味があるとされています。

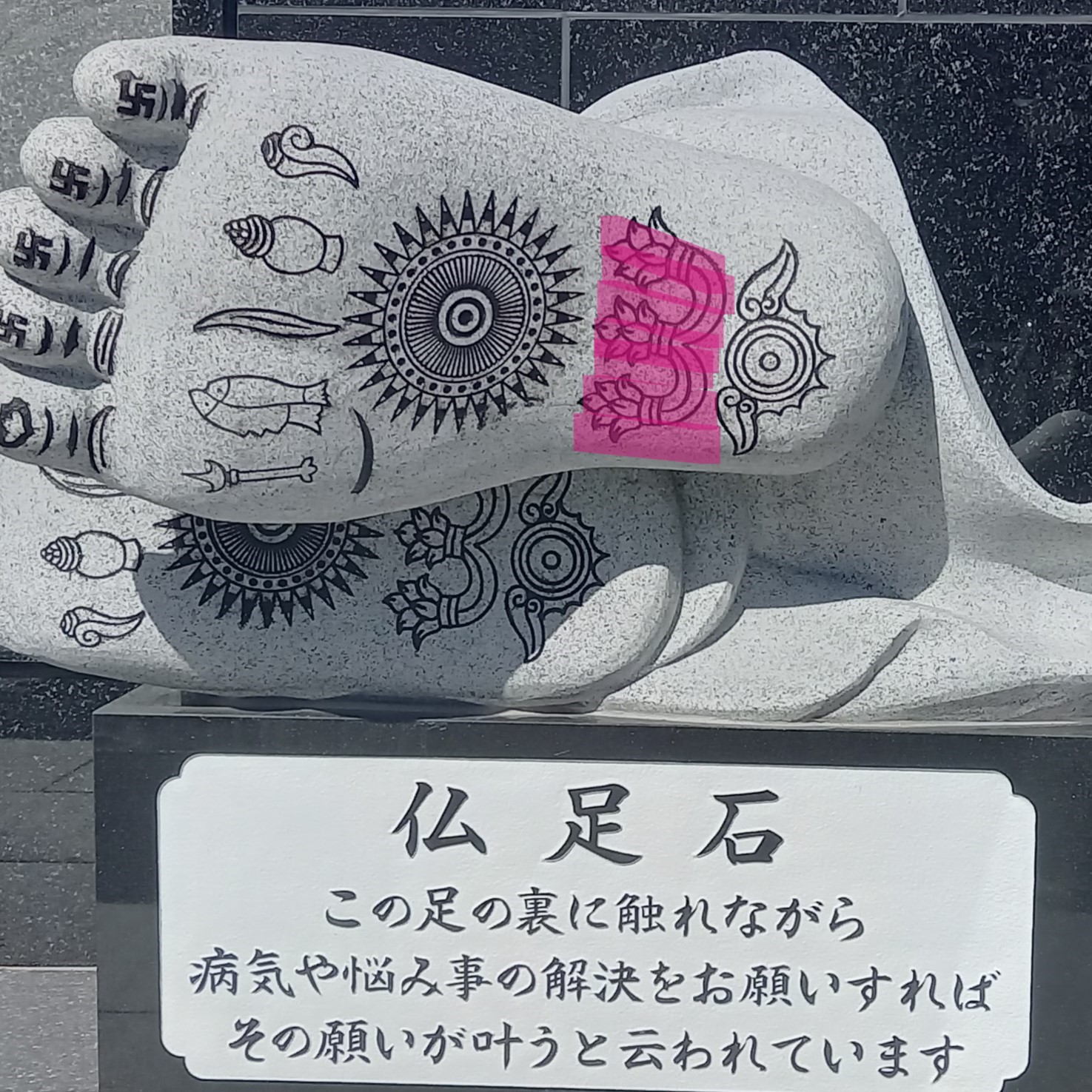

千輻輪相(せんぷくりんそう)下にWのようなものが描かれています。

これは象牙と言われています。

動物の王様である象のように、仏法僧の三宝が偉大であることを表します。

また、花束という説もあり、この場合は三宝の香りが世界に満ちることを示しています。

|

三宝とは、仏教を構成する仏法僧(ぶっぽうそう)の三つの要素 ①仏宝(ぶっぽう)は、教えを説く仏 ②法宝(ほうほう)は、仏が説く教え ③僧宝(そうほう)は、教えを信じ実践する人々の集い |

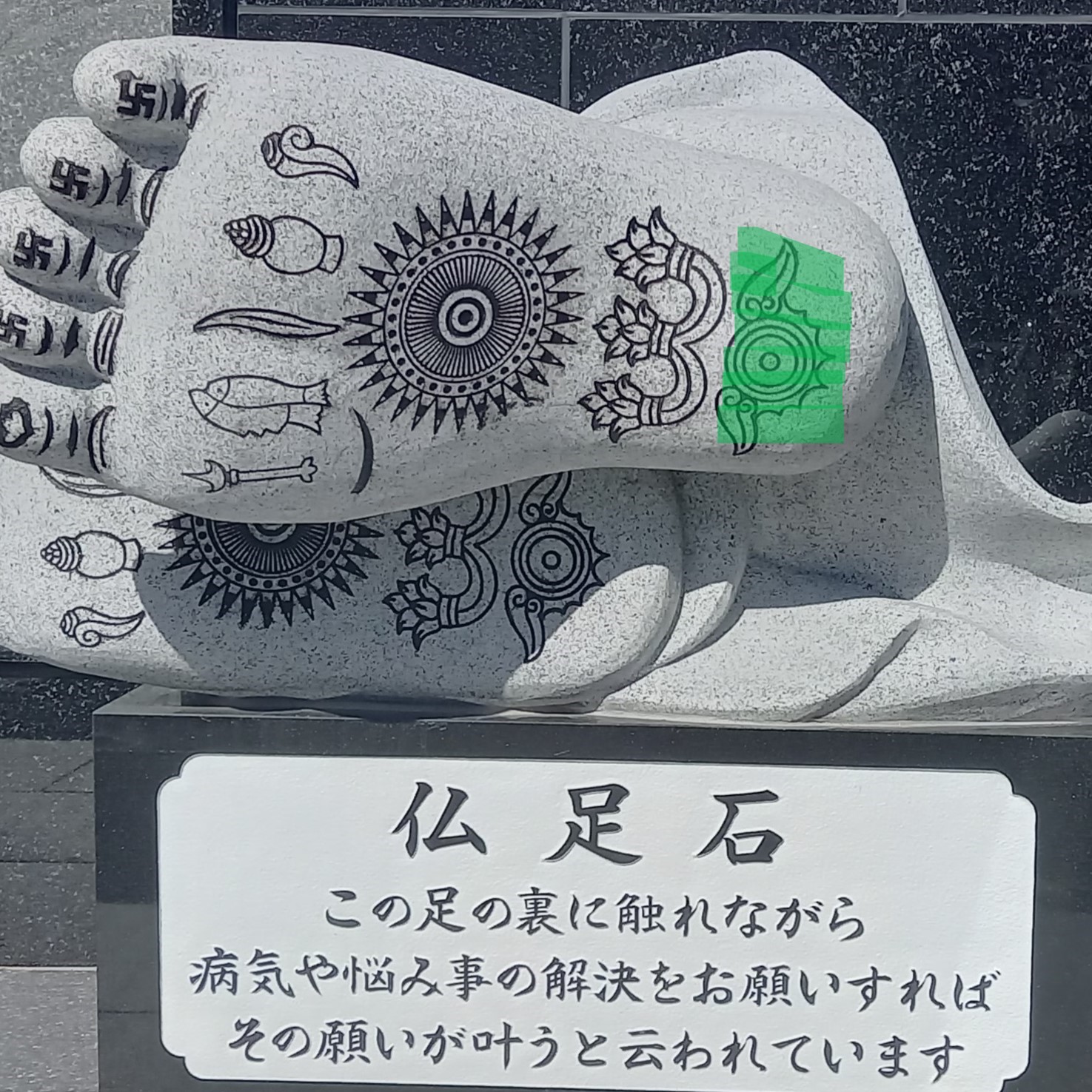

一番下にあるのが、梵王冠(ぼんおうかん)とも呼ばれ、優れた梵王の宝冠を表すとされています。

梵天がすぐ上の三宝を支えることで、神々も仏法を守護していることを表しています。

35歳でさとりを開かれ、涅槃を迎えられる80歳までの45年間、 お釈迦様は 国王、信者に招かれ、実に広範囲にわたって説法をされ、多くの人々を教化されました。

足の裏の中央に 千輻輪相(せんぷくりんそう) が表されています。

これはお釈迦様が説法をされるために諸国を巡られ、 そこにあらたな法の輪が連なる というまさに足跡なのであります。

明日2月15日はお釈迦様がお亡くなりなられた日 涅槃会(ねはんえ)です。

雲林寺の本堂内の 涅槃図(ねはんず)を是非ご覧下さい。

そして、お釈迦様の 徳 が描かれた 仏足石(ぶっそくせき)に触れてみて下さい。

この記事へのコメントはありません。