3月15日は雲林寺開山記念日|開山466年を迎えて|法灯を守る

永禄2年(1559)3月15日、戦国の武将、海野長門守(うんのながとのかみ)が開基となって現所在地となる大字長野原に伽藍を建立しました。

当時は、現在地の一段下に建立していたようです。

海野幸光は、戦国時代に西吾妻地方の吾妻川左岸に勢力を持っていた武将です。

戦国時代の羽根尾城に拠った羽尾景幸の孫にあたります。

海野幸光は、天正9年(1581年)、自身の屋敷である岩櫃城(いわびつじょう)で真田十勇士の伝説で有名な真田幸村の父、真田昌幸に滅ぼされました。

享年は75歳でした。

実際に 寺院を建立した人 を 開基と呼び、海野幸光は雲林寺の開基であります。

では初代の住職となった人 は誰だったのでしょうか?

初代の住職となった人を 開山 と呼びます。

雲林寺の開山は為景清春(イケイセイシュン)大和尚です。

長源寺

為景清春(イケイセイシュン)大和尚は安中市にある長源寺九世であり、

雲林寺以外にも3ヶ寺開山しております。

- 宝昌寺(群馬県高崎市矢中町1014)

- 長伝寺(群馬県安中市板鼻2丁目5−21)

- 桂霄寺 (長野県南佐久郡佐久穂町高野町2794)

当時の雲林寺は沼田藩真田氏の支配下にあって、寺領田畑三十町歩、檀家400人の規模でした。

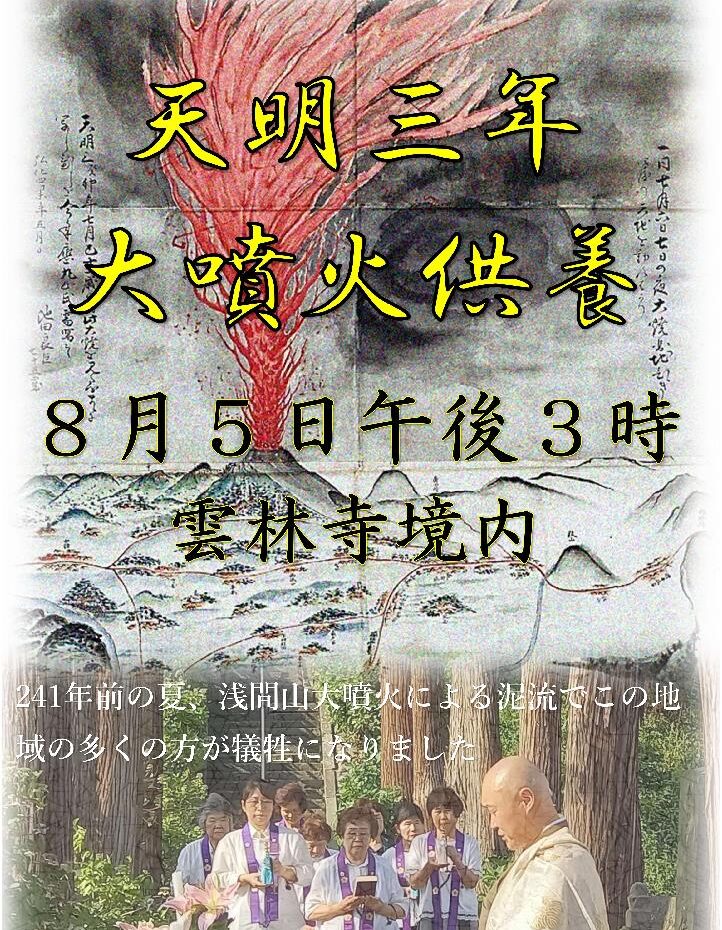

天明3年(1783年)7月8日、浅間山の噴火によって吾妻川流域の村々は一瞬にして溶岩泥流に溢れ泥海と化しました。

長野原町は死者約200名、鎌原に次ぐ大きな被害を受けました。

雲林寺も流失されました。

当時の住職であった13世 枝転梅応(してんばいおう)大和尚はご本尊と過去帳だけを持って溶岩泥流から逃げ切りました。

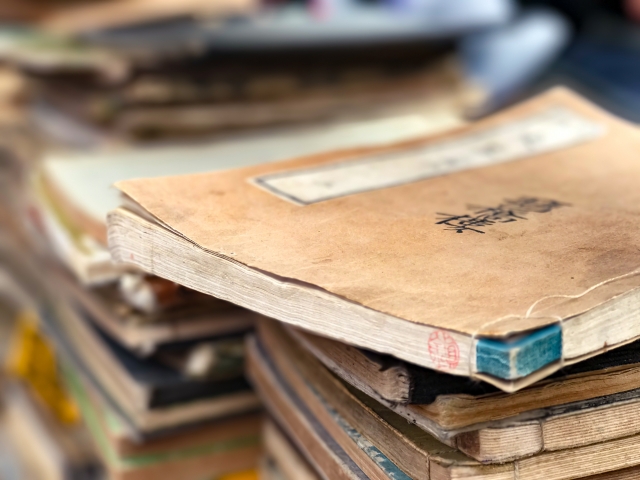

過去帳 は、故人様の 命日や戒名 を記載しておく大切な仏具です。

枝転梅応(してんばいおう)大和尚が 過去帳 を持って逃げてくれたお陰で、雲林寺の記録は明暦4年(1658年)より、保管されています。

天明3年(1783年)の浅間山の噴火 からの30年後、長野原の有志により雲林寺は再建されました。

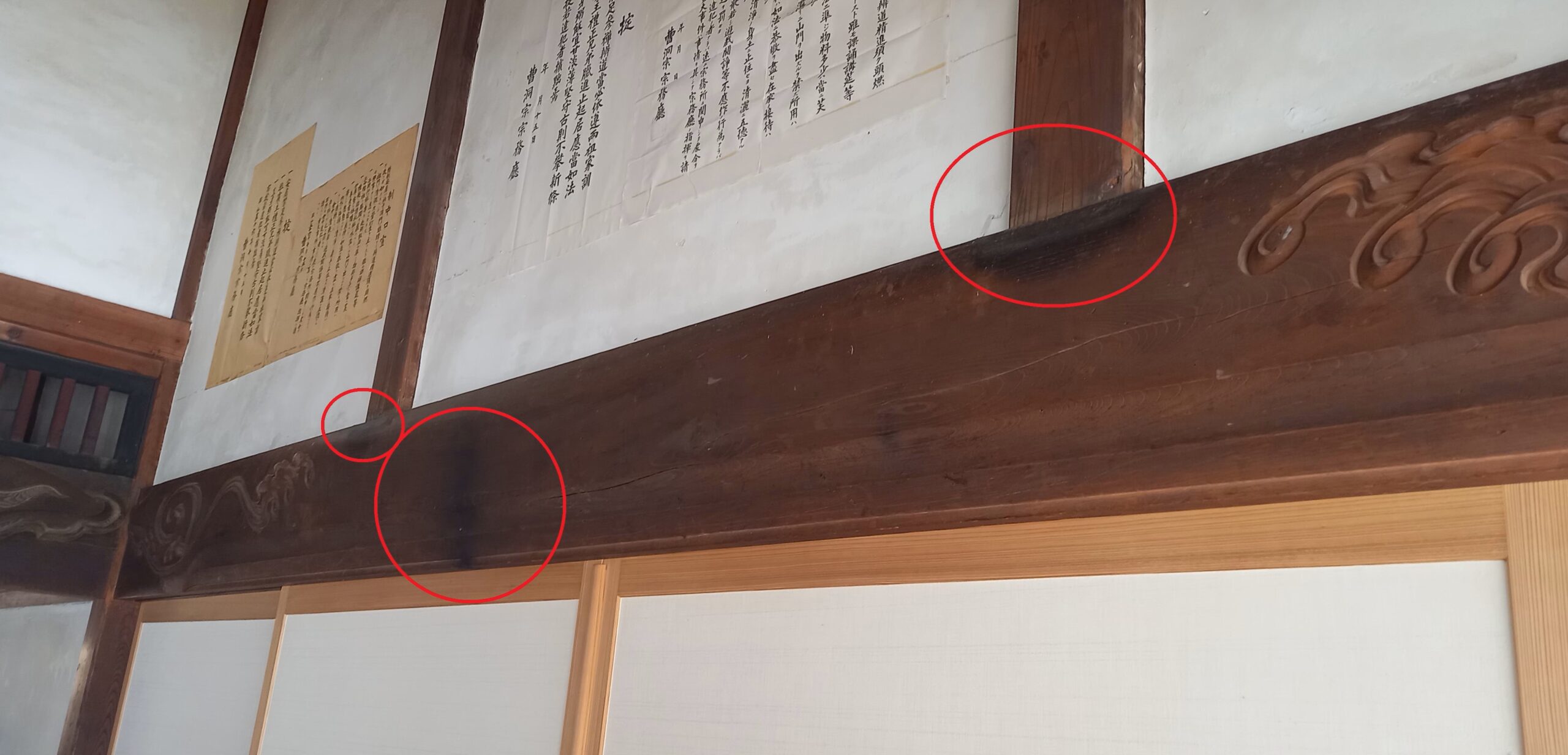

本堂には以前の本堂の柱が使われております。

良く見ると、浅間山噴火の火災による焦げたような跡が見られます。

雲林寺の開山堂は本堂の西側に位置し、歴代の住職の位牌が安置されています。

歴代住職の偉大な足跡は一朝に修得できるものではありません。

466年目の30世住職として、受け継がれてきた法灯を守っていきます。

この記事へのコメントはありません。